オンラインサロン・オーナー 佐藤 勝美

あなたの暮らしには、安心して息の吐ける時間がありますか?

現代人の多くは、生活が便利になった代わりに、

偏った姿勢、偏った動きで一日を過ごしています。

デスクワークで一日中パソコンの前に座って、

動かすのはせいぜい胸から上だけになってしまっている人がたくさんいます。

農業や製造業では作業の機械化が進み、

人が機械に合わせるかのように、

身体の一部分だけに過剰に負荷がかかる同じ動作の繰り返しを

強いられている人も増えているのではないでしょうか。

動かな過ぎ、動き過ぎ、

どちらも身体に強いストレスがかかってしまいます。

そんな偏った暮らしの影響を、特に受けやすいのは呼吸です。

一日中休むことなく繰り返す呼吸は、姿勢や動作との関連が深く、

偏った姿勢、偏った動きにより、どんどん乱れていってしまいます。

そして、呼吸は無意識のうちに自律神経によってコントロールされているため、

呼吸の乱れは自律神経の乱れにもつながります。

しかし、呼吸は無意識のうちに自律神経にコントロールされていながらも、

「ゆったりと大きく息を吐いてみよう」とか、

「少し深く息を吸ってみよう」と、

自律神経に意識的に介入できる唯一の機能なのです。

その代表的な例が、「Club おなかにてあて」の「てあて」という言葉です。

皆さんは緊張している時や、何か胸がつまるような思いで苦しい時に、

無意識に胸に手を当ててみたことがありませんか?

そして、そうすると少し気持ちが和らぐように感じませんでしたか?

これは、胸に手を当てると横隔膜が抑制されて、ドーム状の形を作るという人間の反射(「肋間神経・横隔膜反射」と言います)があるためだそうです。

横隔膜については後ほど詳しく述べますが、

緊張したり、胸がつまってしまった時は、

横隔膜が硬く緊張したままで、息が吐けなくなってしまっています。

そんな時に胸に手を当てて横隔膜が緩むと、

ふっと息が吐けるようになり気持ちが和らぐのです。

私たちは、そんな呼吸の効果を活かした

「Onaka Training(おなかトレーニング)」というトレーニングを考えました。

おなかトレーニングは、安心して息を吐き、

心地よくゆらぎながら暮らすためのトレーニングです。

トップアスリートからスポーツを楽しんでいる人たち、

そして、ダンサーやピアニストなどのアーチストのみなさんが、

すこやかさを損ねることなく、

大好きなことを続けていられるように。

また、お百姓さん、大工さん、看護師さんなど、

身体を使って働いている人たちが、

働くことが苦しく、つらくならないように。

他にも、様々な暮らしを営んでいる人達がみんな、

心地よく身体を動かしながら暮らせるように。

そして何より成長期の子どもたちが、

未来に向けてすくすくと育つことを優先して日々を過ごせるように。

そんな思いを込めて、

おなかトレーニングと名づけました。

今回の特集「おなかの森に住む人たち」では、

おなかトレーニングを実践にしていく上で、

基礎となる理論についてお話ししてみようと思います。

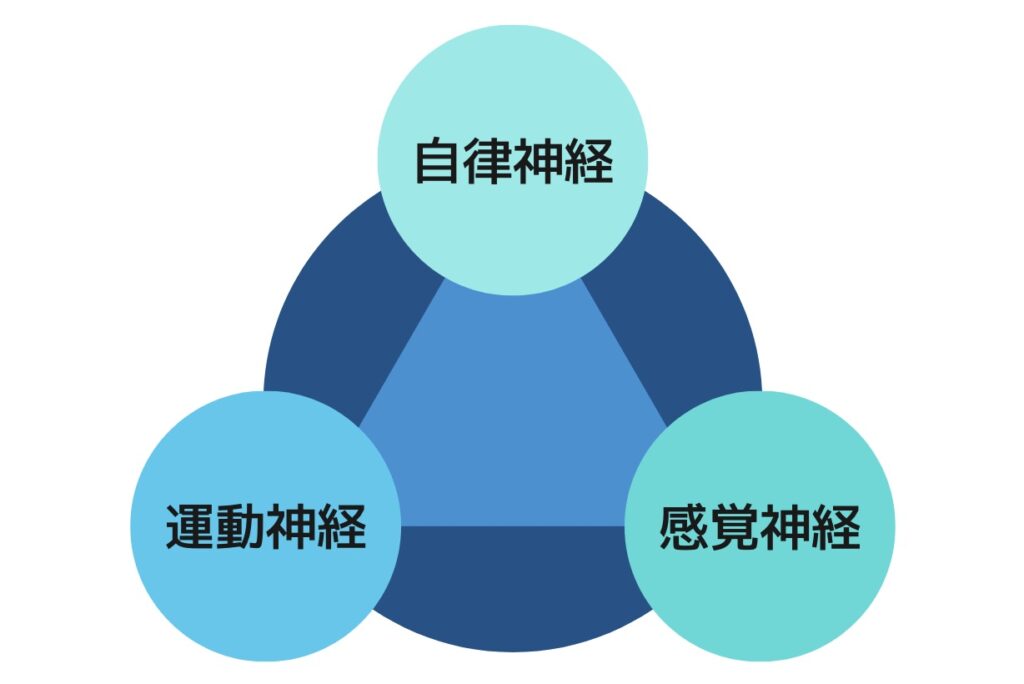

運動 – 感覚 – 自律

自律神経は「Club おなかにてあて」が大切にしているテーマです。その名前の通り、身体が自律的に働く神経なのです。 そして自律神経は、私たちが意識しない間に、呼吸や体温、血圧、心拍、消化、代謝、排尿・排便など、生きていく上で欠かせない生命活動を維持するために24時間365日、休むことなく働き続けています。反対に、意識的に身体を動かす運動はというと、運動神経を思い浮かべる人が多いと思いますが、身体を動かすときに働いている神経は運動神経だけではありません。おなかトレーニングについてお話しする前に、神経の大まかな種類と役割について整理しておきましょう。

- 運動神経

- 感覚神経

- 自律神経

現代の生活は便利になった反面、自然のリズムからかけ離れてしまい、たくさんの情報を処理して意識を働かせる場面が多く、積極的に時間を作らなければすぐに運動不足に陥ってしまいます。しかし、意識を働かせ続けるため過剰ななストレスにさらされ、その解消のために運動を始めても、それすら頭をスッキリさせることに偏りすぎて、長続きしなかったり、かえってからだを壊してしまったりすることがあるのです。

そもそも私たちは動物です。バランスよく動いて元気になるようにできているのです。

過剰なストレスと、運動不足と無理な運動を繰り返していては、からだは悲鳴を上げてしまいます。結局からだには負荷がかかりっぱなしなのです。ですからやっぱり、無意識に働いてくれる自律神経の存在が大切になってきます。

医療やスポーツ現場では、筋肉や関節にアプローチし重心の位置やアライメントをととのえることで結果を出す方法がある一方で、「抵抗力 vs 負荷」バランスを考慮して局所を強くしながら外部から受ける負荷を徐々に強くなるようにコントロールしながら社会復帰をさせている方法があります。ですが、認知行動療法やマインドフルネス(一種の瞑想法)に代表される心理社会的なストレス要因に対するアプローチ法でそれぞれ一定の治療効果を出せなかった腰痛や各種慢性疾患で劇的な効果が報告されています。このほかにもいろいろなアプローチ方でそれぞれ一定の治療効果が認められていますが、すべての外傷/疾患に効く方法はありません。それは治癒経過に影響を及ぼす「要因」が複数あるからです。今回は、多角的に捉えることの入り口を紹介します。

この記事を書いた人